Intervista con l'autore del volume " Il Palio di Siena- una Festa italiana".

Il Professor Duccio Balestracci ha scritto il libro "Il Palio di Siena- una festa italiana", una pubblicazione che è già una pietra miliare nel campo della storia paliesca. Con il Professore abbiamo voluto approfondire alcuni aspetti legati al suo volume: questa la nostra intervista.

Professore, fino a pochi anni fa era diffusa la teoria secondo la quale le Contrade avrebbero avuto origine dalle Compagnie Militari. Lei però in questo volume confuta questa teoria...

"C'è da dire che questa revisione sull'origine delle Contrade è iniziata già qualche tempo fa con i lavori di Giuliano Catoni, Giovanni Mazzini e Aurora Savelli. Tutti quanti siamo stati "vittima" di questo: se lei dovesse rileggere cose che ho scritto io 20 anni fa, ci troverebbe esattamente questa teoria legata alle Compagnie Militari.

La teoria viene in parte dal Settecento con Giovanni Antonio Pecci che fece una relazione sulle 42 contrade che in realtà non erano contrade ma bensì compagnie militari. Anche nella seconda metà dell'Ottocento, di fronte ad un Comune di Siena molto invasivo nei confronti delle contrade, le contrade stesse si difendevano dicendo di essere le eredi delle Compagnie Militari.

Il punto finale di questa riflessione sull'origine delle contrade arriva negli Anni Venti del Novecento con la riscrittura del Corteo Storico da parte di Fabio Bargagli Petrucci che inserì le compagnie militari in maniera molto chiara e visiva all'interno del Corteo Storico stesso.

Questo discorso è stato però rivisto in quanto emerge che le contrade si originarono dalle "vicinìe medioevali", un elemento talvolta para-istituzionale. Si tratta di un rapporto di vicinato tra persone che vivono nelle stesse strade e che si prendono cura del loro territorio in vario modo.

Quando si parla di contrade e quindi di un "sindicus" di una contrada si rischia di non capire il significato vero del termine. In questa fase le contrade sono dei raggruppamenti di cittadini e il sindicus era semplicemente un loro rappresentante che controllava che nelle strade non ci fossero dei problemi. E' poi da questo che si originano le contrade così come le conosciamo oggi.

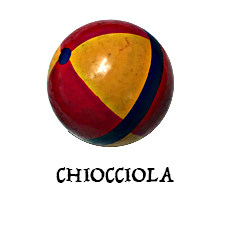

E' chiaro che quelle stesse persone che facevano parte delle vicinìe partecipavano anche alle Compagnie Militari e sono anche le stesse persone che ritroviamo nel 1424 quando Gentile Sermini parla delle schiere della Chiocciola, della Giraffa, dello Zoccolo (Lupa n.d.r) e di Vallepiatta (Selva n.d.r). Queste "schiere" avevano delle funzioni di controllo del territorio che lasciarono in eredità alle contrade vere e proprie.

Nel suo libro si parla anche dei Palii fuori da Siena. Studiare queste realtà per lei è stata in qualche modo una "scoperta"?

"In realtà no perché nel mio avvicinamento a questo libro ho seguito due strade ben identificabili: una è la Storia del Palio di Siena e dei senesi a cui appartengo intimamente mentre l'altro è un filone legato alla "Storia delle Feste italiane" che era già iniziato alla fine degli Anni Novanta e di cui avevo già parlato in un altro volume.

E' emerso un panorama fatto di feste, giochi e corse che caratterizzano tutta l'Italia centro-settentrionale mentre l'Italia meridionale è caratterizzata da manifestazioni diverse che vanno contestualizzate. E' indubbio che ci siano delle similitudini tra il Palio di Siena e queste manifestazioni: se pensiamo al Palio di Siena delle origini (quello senza le contrade n.d.r) è un Palio fatto alla lunga con i cavalli di razza di proprietà dei grandi signori ed era esattamente uguale a quello di Ferrara, Mantova e Firenze.

Quello che fa la differenza nel Palio di Siena è l'elemento contrada. Il Palio come lo conosciamo noi oggi nasce nel 1632 come Palio Straordinario del Palio alla Lunga. Quell'anno ci fu la peste e, per evitare di far venire tanta gente da fuori a Siena, fu deciso di fare il Palio con le contrade.

La Storia del Palio rientra quindi in un filone che è indiscutibilmente italiano. Oggi quando in alcune località si cerca di riportare alla vita questi Palii, noi senesi abbiamo un pò la puzza sotto il naso e le chiamiamo in maniera sbagliata "scimmiottature". In qualche caso non si parla di scimmiottature ma di una volontà di ripescare un elemento aggregativo e identitario che prima esisteva ma che ora non esiste più.

Quando io sono andato a presentare questo libro in giro per l'Italia mi è stato detto: "Per noi Siena è il modello". Io credo che noi come senesi dobbiamo essere orgogliosi di questo e che questo modello di socialità non sia perduto e che si sia mantenuto fino ai giorni nostri".

Spesso quando si parla di Palio e quindi anche della sua Storia, si rischia di cadere nel luogo comune idealizzando il cosiddetto "Palio di una volta": è d'accordo?

"Sono del tutto d'accordo, purtroppo si vive spesso di luoghi comuni: bisognerebbe capire che più luoghi comuni si eliminano e meglio è. In questo si ha con il Palio lo stesso rapporto che si ha con tutte le cose della vita.

"Una volta" si riferisce sempre a qualcosa di atemporale e di fuori dal mondo. Il luogo comune attraversa un pò tutta la Storia del Palio: nel Novecento dicevano quanto era meglio nell'Ottocento e così via. Anche oggi ad esempio tendiamo a dire quanto era bello il Palio di 50 anni fa: non era né più bello ne più brutto ma bensì diverso.

Il Palio e le contrade sono sopravvissute nella misura in cui sono riuscite ad adattarsi alla modernità e a conviverci. Hanno continuato ad essere dei "corpi vivi" ma, per fare questo, hanno dovuto interloquire con la vita. Come ho sempre detto nei miei anni di militanza politica: i cambiamenti non si esorcizzano ma si governano"

Parlando di luoghi comuni, c'è da citare ad esempio il delicato rapporto tra Palio e politica...

"Spesso si parla in maniera molto negativa della politica, intesa come sterile polemica partitica. In realtà la politica è una delle cose più alte della sfera dell'uomo.

Il Palio, in quanto Festa, non può stare al di fuori della politica, perché la Festa è una prosecuzione della politica. Il Palio di conseguenza non si è mai potuto sottrarre al rapporto con il potere.

Mi ricordo negli Anni Ottanta quando fu fatto l'ultimo Piano Regolatore, nelle contrade dopo cena se ne parlava moltissimo e questa per me è politica bella perché in quel caso i contradaioli volevano partecipare allo sviluppo del tessuto urbano e dire la loro.

Con le contrade, essendo aggregazioni di persone, hanno dovuto farci i conti tutti: dai Medici, ai Lorena fino ad arrivare alla democrazia. Quando si afferma che la politica stare fuori dalle contrade sono d'accordo se si intende per politica l'esercizio della propaganda di partito.

Nel Dopoguerra, all'interno di alcune Società di Contrada, furono fatti dei comizi da parte di alcuni partiti politici. Fu una cosa che durò pochissimo perché giustamente fu ritenuto che si rischiava che le contrade diventassero quello che non erano mai state. La contrada è sempre stata interclassista ed ha sempre accolto tutti, dobbiamo però toglierci dalla testa che non si debba fare politica all'interno delle contrade nel senso più nobile del termine".

Leggendo il suo libro abbiamo saputo ad esempio che in passato c'erano delle persone che si candidavano come dirigenti di Palio inviando il proprio "curriculum" alle varie contrade ...

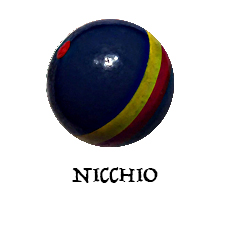

"Sì, è una cosa di cui sono venuto a conoscenza quando facevo l'archivista del Nicchio. Facendo l'archivista, appunto, ho trovato all'interno dell'archivio dei curricula di persone che nell'Ottocento si proponevano per fare il Capitano, che allora era una figura tecnica.

Alcuni di questi erano fior di delinquenti ad esempio ce n'è uno che passa alla storia per essere stato interdetto dal Comune e che aveva fatto il Capitano nel Nicchio, nel Leocorno e in altre contrade. Erano persone che volevano essere pagate dalle contrade come accade oggi ad esempio con i veterinari. Fortunatamente questa cosa poi finì perché come ho detto spesso si trattava di persone disoneste".

Lei lo scorso anno ma anche in altre occasioni ha avuto l'opportunità di fare la telecronaca del Palio: quali emozioni ha provato?

"Di cronache del Palio ho fatte tantissime, fin dai tempi delle prime radio libere. Per quanto riguarda le emozioni che si provano, posso rispondere a titolo personale: nessuna. Quando faccio la telecronaca della corsa io sono un giornalista e non sono più un contradaiolo. Mentre faccio la cronaca sono di una freddezza glaciale, non soltanto nel modo di fare ma anche di pensare perché quello è fare il giornalismo. Questo ovviamente non significa fare la cronaca asettica".

Francesco Zanibelli